发现儿子私奔,这个母亲的选择刺痛了多少人....

作者 | 不一

01

还记得前不久热播的韩剧《天空之城》吗?

剧中李明珠拥有一个公认的模范家庭。

丈夫事业有成,儿子聪明孝顺懂事,

还考上了著名的首尔医科大学。

然而就在所有人羡慕的目光中

那个孩子和保姆女儿私奔了。

那个母亲接受不了自杀了。

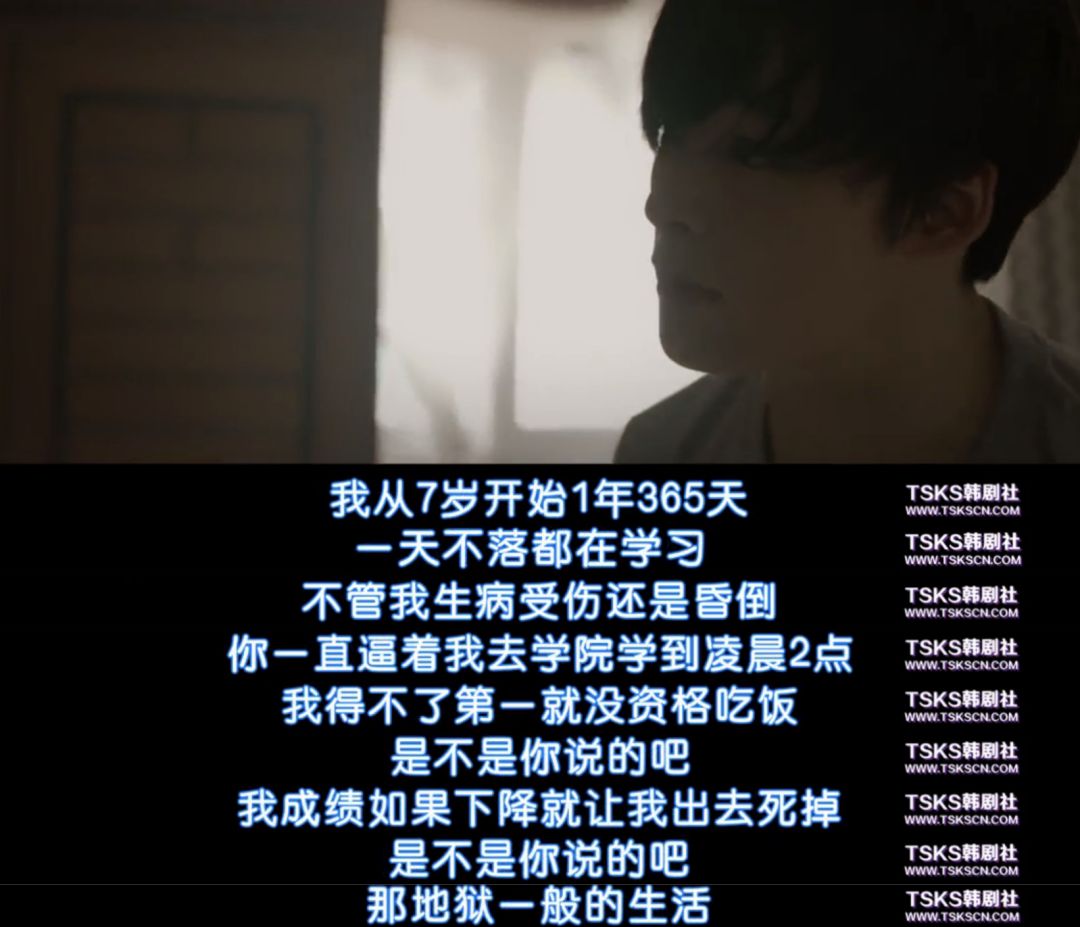

翻开孩子的日记,一切真相昭然若揭。

在父母最开心的时候粉碎一切,

这是一场复仇。

“爱我吗?还不如直接说你们需要对外炫耀的资本吧“

“因为学习不好,像看待虫子一样看待我“

“医科大学是爸爸妈妈想要的,根本不是我想要的“

“我不想继续活在地狱中了“

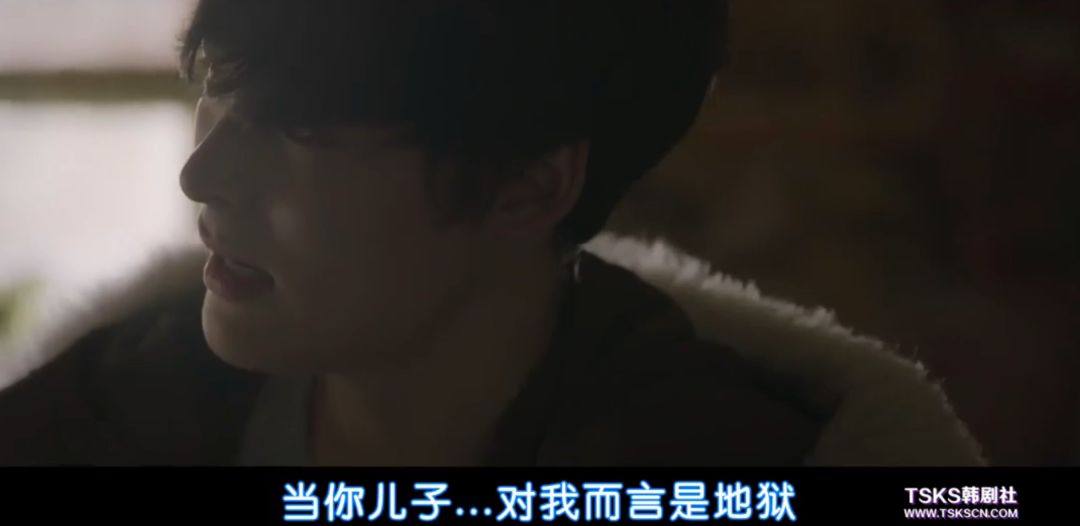

从未想过一向听话懂事的儿子,

心底竟埋着那么多的怨,那么多的恨,

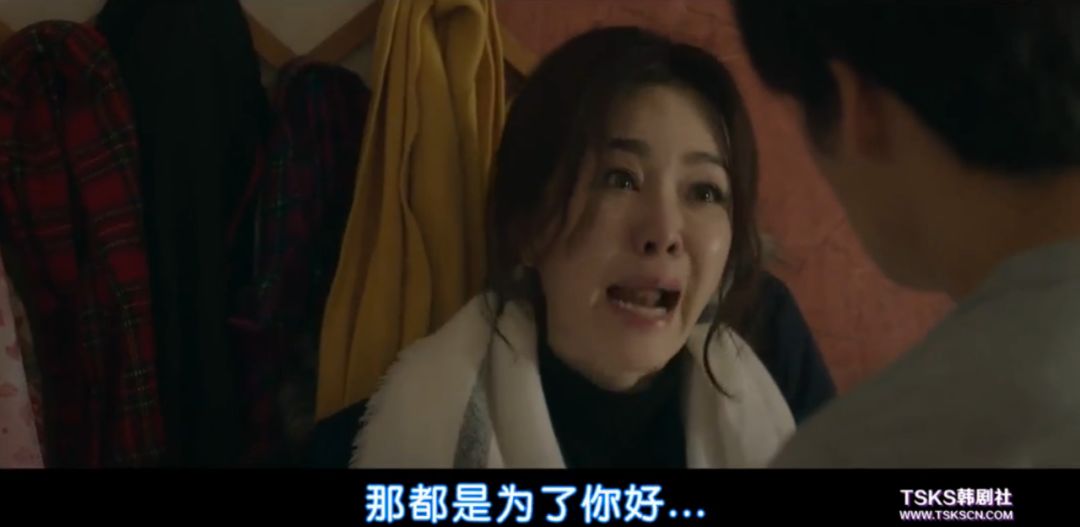

李明珠震惊而无助,却只剩下一句话:

“那都是为你好“。

说了千百遍:为你好,

可曾亲口问他一句:你到底好不好?

蒋勋曾经指出:

我们有时候不知不觉在限制孩子,

甚至以爱之名,因为爱太伟大了,

大概你在骂孩子的时候也会说,爱你我才骂你,

但事实上,爱应该建立在一个人与人平等的基础上

02

帕萃丝·埃文斯在自己的书里讲过这样一个故事:

喝咖啡的时候遇见一对母女在买冰淇淋,

母亲问女儿:“你要哪种冰淇淋?”

女儿回答:“我想要香草的。”

——“有巧克力的。”

——“不,我要香草的。”

——“我觉得巧克力的更好一点。”

——“不,我就要香草的。”

——“你怎么会想要香草的。我知道你喜欢巧克力的东西。”

——“我现在想吃香草的。”

——“你怎么这么倔,真够怪的。”

看上去似乎是一件微不足道的小事,

其实拥有惊人的破坏力。

女孩不断被告知自我想法是错的,不被接受的,

而母亲的臆断才是正确的。

这其实是大多数父母都会犯的错误,

将爱,作为控制的理由。

北大毕业留美学生的万字长信还历历在目。

穿什么要管;

去哪里要管;

上什么学校要管;

即使被欺凌,被嘲讽,也要求他必须忍着....

“从小到大,我母亲一直倾向按自己的喜好包办一切。”

6年前他拉黑了跟父母所有联系方式,

12年里他没有回老家过一次年。

有舆论批评他“自我”,“不孝”,“白眼狼”...

可这世上没有真正的感同身受,

别人看他荣誉加身,成功顺遂

只有那个男孩清楚的看见自己“伤痕累累的灵魂”。

事实上在无数乖张脆弱的成人衣裳里,

往往包裹着一个受过心灵创伤的孩子。

在万字长信的最后,男孩这样写道:

“我们和我们的子女大部分是普通人,

然而,再普通的生命,也应当身为人而得到尊重,

也有资格追求安宁或精彩的生活。”

03

最近偶然看到一个视频。

不过短短一分多钟,却触动了无数人。

视频里一位父亲正在安慰生气的女儿,

没有居高临下的敷衍了事,

没有毫无原则的哄她开心,

更没有不耐烦的训斥苛责,

而是蹲下来,平视着孩子的眼睛,

耐心而认真的,如同和自己的朋友对话:

“你不一定非要开心“

“生气没什么大不了,只是不要这这种心情支配你太久“

“我会尊重你的底线,绝不越线“

“我尊重你,也尊重你的心情“

多少家庭里,

孩子在家长眼里是永远的孩子,

家长在孩子眼里是永远的家长。

然而,

你的孩子,其实不是你的孩子,

他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。

他们通过你来到这世界,

却非因你而来,

他们在你身边,却并不属于你。

你可以给予他们的是你的爱,

却不是你的想法,

因为他们自己有自己的思想。

你可以庇护的是他们的身体,

却不是他们的灵魂,

因为他们的灵魂属于明天,

属于你做梦也无法达到的明天。

世界上所有对孩子有益的事情,比如读书,比如运动,

都可以引导孩子,但是不要强迫。

他是你的孩子,却也是一个灵魂,

一个有自己独立人格的个体,

教育不是把孩子塑造成你期待的模样,

他在出生的时候,已经有了自己的意志。

爱孩子,是一种本能,

尊重孩子,却是父母一生的教养。

04

隔壁以前住着一家三口。

夫妻花了大功夫把女儿送进了“尖子班”。

从此以后,我听到最多的便是各种恨铁不成钢的催促:

“你这成绩拿出去,丢不丢脸”

“爸妈好不容易把你送进尖子班,你就不能争口气吗?”

“你可不能让我们失望啊”

.....

后来那个孩子的成绩变好了,

但我却再也没看过她开心的笑容。

北京大学徐凯文教授此前提出一个观点:“空心病”。

物质世界越来越丰富,

精神世界却越来越贫瘠和荒芜,

无比优秀的孩子,却觉得人间不值得。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/62261.html