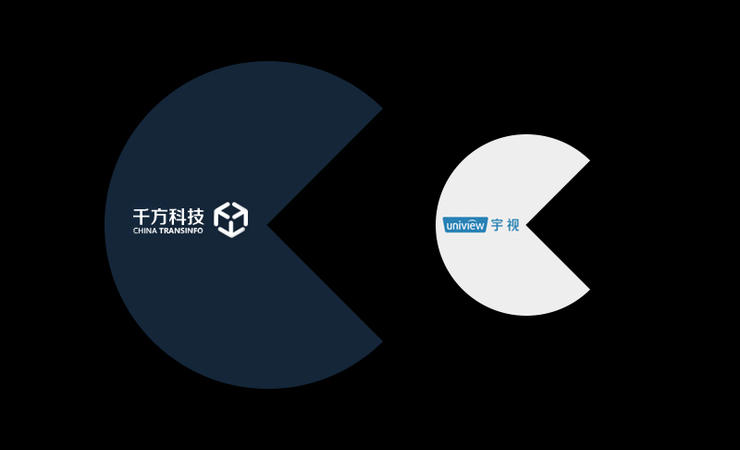

宇视“嫁”千方一年后,谁成就了谁?

原标题:宇视“嫁”千方一年后,谁成就了谁?

2017年11月,千方科技以47亿的“聘礼”,成功让宇视科技“远嫁”北京。

今天,距离这场被载入安防史册的并购案已经一年有余,回头来看:宇视成了大赢家;当然,千方也不能算作输。

与IBM收购Red Hat的雷霆一击相比,千方收购宇视,只能形容为如履薄冰。从2016年确认“男女”关系,到2017年“扯证”过日子,再到2018年的“纸婚”之期,双方巧妙又小心的股权和资本运作,让一切程序进行得顺理成章。

而宇视已经得到当下及当时它想要的三原色——尊重、品牌、钱。

抉择

时间往回调三年,2016年或更早一些,宇视面临的窘境是什么?

那几年,海康、大华迎来最快的业绩增长报表,行业价格战呈白热化;平安城市、轨道交通等存量和增量市场带来的工程项目尽收眼底;机场等高端市场还被牢牢握在国外安防品牌手里;医疗、教育、公检法等非高价值市场钱少事多。

与此同时,作为传统制造业,安防产业链长、成本高也是摆在宇视面前的一道现实问题,两千多号人的队伍,加上巨额的营销、研发成本,宇视想要一直紧咬海康、大华发展势头,变得越来越艰难。

以研发为例,不可否认,在安防从模拟化到IT化进程中,从新华三独立出来的宇视,天然自带IT基因,也无须负担产品和业务升级带来的成本与风险。

到了2016年,赛道玩法突然骤变,安防IT化正快速转向全面智能化。

也就是说,在AI这条线上,宇视此前的技术积累面临革新,投入需要加大的同时,在相关人才及资源方面捉襟见肘。

一切都需要钱去推动。

自宇视成立伊始,它一直给外界留下的印象就是不缺钱。长期扎根轨道交通高利润市场,产品价格不菲,2016年营收超过20亿,同比增长达30.1%(依据千方股份公开资料查询),这样的经营基本面,宇视怎么会缺钱呢?

雷锋网认为,宇视缺的不是日常经营的钱,它缺的是投向未来的钱。

AI在安防行业的发展、落地日新月异,今天自己的一个智能IPC可以抓拍50个路人,智能系统可以秒级同时分析20路视频;明天,别人的一个IPC就可以抓拍100个路人,智能系统就可以秒级同时分析100路视频。

宇视要想跟上海康、大华的节奏,甚至弯道超车、冲锋在前,就必须加大对于AI等前沿技术的投入。

但制造业从来就是苦累的行当,项目周期长,账期也长,而渠道市场的硬件价格战又波及到了项目利润,一切都看起来岌岌可危,异常凶险。

安防未来格局究竟遵循二八定律还是呈三足鼎立之势,这一切都得看宇视的雄心。彼时的行业,其他大多安防企业对于这个地位实际兴趣不大,只想耕好自己的一亩三分地即可。

未出意外,2016年的宇视没有畏手畏脚。

首先在产品质量上,他们继续提出精工制造的口号,继续向市场喊话,宇视产品卖得贵,是有质量保障的。

其次在市场布局上,宇视宣布大举进入海外市场、SMB市场和AI赛道,并逐渐开启渠道分销战略,要在海康、大华口中夺食。

这两大战略实现的前提,必须找到一定的资本去支撑。

彼时的宇视,第一大股东和第二大股东分别为贝恩资本和杭州迈尚,对于一个营收和利润都持续增长的公司,再引进资本稀释股权并非明智之举。

还有哪里可以找到钱呢?IPO上市。

2017年以前,外资控股公司想在国内A股上市,体制等各方面都不成熟,政策风险太大,所以与其可能瞎忙活,还不如直接走向港股。

后面的故事大家都很清楚,宇视对于未能在香港证券市场IPO的解释是估值太低,估值过低对于控股方与宇视来说都不是双赢的局面。

后来,宇视将目光瞄向了纳斯达克的敲钟锤。

无奈的是,华尔街投资者对于传统制造业兴趣并不大,美国战略性轻视制造股,早已世人皆知。同时,一家在美国上市的外资控股公司,会增加很多宇视在国内拿下政府监控项目的不确定风险。

在抉择的十字路口,宇视迷茫而又孤独。

当断

当断不断,反受其乱。

没过太久,似乎早有预谋,宇视向行业抛了颗炸雷,宣布有意“嫁入”千方。

作为智能交通系统集成领域的玩家,千方的入局,看傻了很多吃瓜群众,但是惊艳了整个轨道交通市场。

如果单从营收和技术来看,千方并不比宇视强多少。

公开资料显示,2016年千方营收23.45亿元,宇视为20.61亿元;在彰显技术含金量最高的专利数方面,双方的专利数量都在一千个左右。

体量相当的两家企业,千方选择吃掉宇视,双方心甘情愿吗?他们意欲何为?

回头来看,一切都是早已计划好的安排。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/21033.html