黄居正:人本重道,奈何持守

以文字纪实,以对话启发,

这里是《建筑档案》对话现场!

本期对话嘉宾:

《建筑师》杂志主编 黄居正

-- 黄居正 --

您是建筑学出身,当时初衷是什么,为什么没有选择建筑设计,而走上了建筑出版这条路?

黄:其实我们那代人是国家分配工作的,那会儿自己找工作不是简单的事,想自己选择喜欢的工作也可以,那就面临失业的风险。

当然,做完一段时间后,慢慢的对这个工作会有一些自己理解和兴趣,但也会失去其它技能。像我做了出版后,已经没有其它可选择了,也就做不了别的了,我只能做这个。

现在我们都是自己找工作,一方面自由了,有自主选择权,相应的,问题也来了:迷茫,不知道自己想要什么。您被选择,从业后,有过徘徊和忧郁的吗?

黄:当然了,所以那会儿我工作6年后就出国了(笑),我们去哪个国家也是听从分配,没有选择,就个人来说,我就是想出国,到哪儿都行。出国后学习哪门专业还是让选择的,我还是学的建筑,学的过程中有很多恍惚、彷徨、迷茫,这也正常,到另一个国家,学同一个专业,从教法到内容,里面有很多不同。

学完之后,决定回国的时候,我是完全不想再进出版社的。我出国以前是在出版社做杂志,回来后未必还做杂志,当时出版社联系我,说回来后换一下,做书,我是很犹豫的,就我而言,并不想去做图书编辑这个职业。当时,我最大的愿望是到学校当老师,但我知道,自己学的不太好,人家大学未必要你,我尝试了几个学校,没有结果,出版社这边条件比较好,最后,我还是回到了出版社。

过了两三年,我开始接手这本杂志(《建筑师》),这本杂志从79年就创刊一直是一种非正常出版状态,以书代刊,这种方式有很多不规范,比如有时一年就出个一期两期,出版社的领导还是很支持的,说一定要想办法拿到刊号,后来终于在02年的时候,我们把这个刊号拿下了。

从某种程度上说,这是我们的新开始,人员组织架构、杂志内容的选择都要不一样,内容上我们思考如何做一本杂志,既与前面的以书代刊时期的风格衔接,又要有所不同,要开拓什么,那时候,我慢慢发现自己是真喜欢上了。

我大概就是这么一个过程,中间肯定会有迷茫的时候,人一辈子,不可能年轻的时候就找到一个坚定的方向,这样的人有但是少,他们一般是成大事的人。

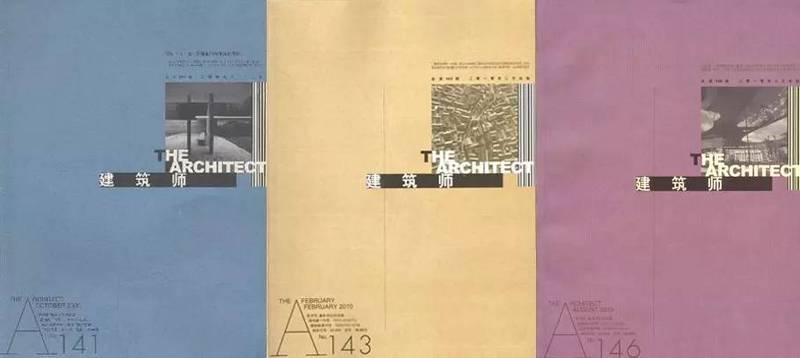

-- 《建筑师》杂志封面 --

另外从属性来看,做一本建筑专业图书或杂志和一般的传媒不一样,特征不是那么强烈。传媒是传播信息,需要敏捷地捕捉信息,以非常快的速度传播出去,做图书是达不到这一点的,一本书的运作过程,快的话可能3个月,慢的话,半年一年是很正常的,做杂志比图书传媒快一些,但我们传媒性质也不那么明显。

一位知名经济学家曾说过:社会分工,就三类,企业家、政府官员、学者。有雄心勃勃的人,想赚钱、干大事的人就做企业;循规蹈矩想安稳的人就到政府去;自得其乐的人就搞学问,您怎么看?您属于哪一类?

黄:分的有点粗,这里面企业家代表的是钱,政府官员是权,这两个东西对谁都有吸引力,尤其是年轻的时候,从日本回到出版社,刚接手这边杂志的时候,同时也担任着一个处级职务,当然跟政府官员不一样,它是一个技术性职务。我不是不想挣钱,只不过仔细考虑下来,钱好像跟我的缘分没那么大;权,就是那个所谓的处级,我做了六七年,自己就有点厌烦,我不是有权欲的人,所以我就辞掉了,专门做杂志。

黄居正参加ADA画廊“勒·柯布西耶全纪录”展览

喜欢研究学问是因为和您的性格切合,还是您有一个明确的目标想成为什么样的人?

黄:(笑)可能跟年纪有关系,年纪慢慢大了以后,发现那两条路都走不通,只能走绝路了,这里边有客观历程,也有心理变化。做杂志后,开始慢慢往学问这条道上走,我也对读书、研究问题有了更大的兴趣,所以我是尝试了前两者,发现都不适合我,否定了,再转到适合我的工作上来的。

做杂志的过程,接触那么多学者,我意识到,真正地在我脑子里,我最崇拜的,或者说我敬仰的,不是那些所谓的政治家、企业家,我尊崇的就是学者。我特别崇拜郭湖生老师,他是一个多才多艺的人,没有直接教过我,毕业后我们的接触比较多。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/39653.html