制造业德国靠装备,日本靠人,美国靠数据,中国靠什么?

新一轮工业革命席卷全球,德国提出了工业4.0,美国提出了工业互联网,中国提出了中国制造2025,虽然提法不一样,但本质上没有区别。可以看出,以工业4.0为主体的全球经济改革势在必行。付诸改革中,德国制造业知识的载体是装备,日本是人,美国是数据,中国靠什么呢?

仔细观察第四次工业革命的进行过程,我们不难发现,这次工业革命中在过去近200年的工业积累中,美国、日本、德国等工业强国都形成了非常鲜明的特点:

1、德国:通过设备和生产系统的不断升级,将知识固化在设备上

德国的先进设备和自动化的生产线是举世闻名的,可以说在装备制造业的实力上有着傲视群雄的资格。因为产品优秀的质量和可靠性,使得德国制造拥有非常好的品牌口碑。

德国制造业的长处就是擅长把各种创新融合到各种零件、装置和设备上去。德国通过设备和生产系统的不断升级,将知识固化在设备上。德国人有一个根深蒂固的观念,是人都会犯错,都会有误差,特别是在生产环节,这些人引入的负面影响经过流水线的每个环节逐级放大,必然会最终影响产品的品质。因此,整个产品的生产过程中,人的因素越多,最终产品出问题的可能性越大。所以,德国人提高品质的思路非常直接,就是在生产环节要动用一切可能的手段把人的天然影响降低到最小,把每件事情都分解成机器(或者人像机器一样动作)能简单执行的。

“德国制造”之所以能够迄今长盛不衰,并在全球化时代始终保持领先地位,主要得益于德国制造业科技创新、标准化建立的体系保障。从科技创新上来讲:德国历届政府十分重视制造业的科研创新和成果转化,着力建立集科研开发、成果转化、知识传播和人力培训为一体的科研创新体系。德国企业对研发投入毫不吝啬,研发经费约占国民生产总值3%,位居世界前列。从标准化和质量认证体系上来讲:德国长期以来实行严谨的工业标准和质量认证体系,为德国制造业确立在世界上的领先地位做出了重要贡献。

德国除了在生产现场追求问题的自动解决之外,在企业的管理和经营方面也能够看到其尽力减少人为影响因素的努力。比如最好的企业资源管理(ERP)、生产执行系统(MES)、自动排程系统(APS)等软件供应商都来自德国,通过软件自动完成尽量减少人为因素带来的不确定性。另外由于德国生产线的高度自动化和集成化,使得其整体设备效率(0EE)非常稳定,利用数据进行优化的空间也较小。

除此之外,德国“学徒制”和一贯理性严谨的名族特征在德国制造业中体现的尤为明显。德国还是一个福利社会,德国的产业结构、薪酬结构决定了一线的工程师、工人有可能被说服老老实实坚持搞工程技术。

然而德国对数据的采集缺少积累,缺乏设备预诊与健康管理(PHM)和虚拟测量等质量预测性分析。于是,德国提出了工业4.0计划,整个框架的核心要素就是“整合”,包括纵向的整合、横向的整合和端到端的整合。所以第四次工业革命中德国的主要目的是利用知识进一步提升其工业产品出口的竞争力,并产生直接的经济回报。

总之,德国工业4.0战略是开始转向销售智能服务。将知识以软件或者工具包的形式提供给客户。

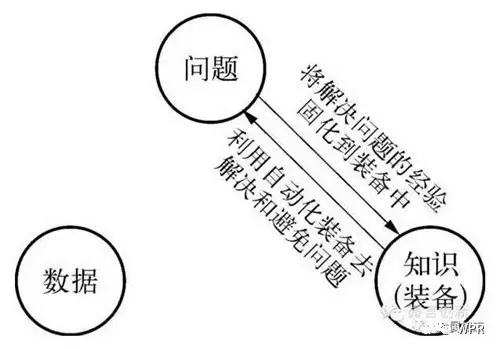

图1 德国的制造哲学

2、日本:通过组织文化和人的训练不断改善,在知识的承载和传承上非常依赖人

日本制造的匠人精神、职人精神,日本制造的终身雇佣制,日本制造的精益生产、6S管理,日本制造的稻盛和夫、松下幸之助等经营之圣,这些文化的因素都在影响着日本制造业的稳定经营、持续经营。

日本公司内部培训时,“公司文化”、“三级组织”和“人才训练”被反复强调。最典型的体现就是日本在1970年代提出的以“全生产系统维护(TPM)”为核心的生产管理体系。其核心思想可以用“三全”来概括:全效率、全系统和全员参与。以及日本的“雇员终身制文化”,将雇员与企业的命运紧密联系在一起,使得人的经验和知识能够在企业内部积累、运用和传承。

日本企业之间还有独特的“企业金字塔梯队”文化,即以一个巨型企业(通常是产业链最下游,直接面对最终客户),如丰田、三菱等为核心,形成一个完整产业链上的企业集群,企业之间保持长期的合作,并且互相帮助对方进行改善和提升。这样能够保证知识在一个更大的体系中不断地积累、流通和传承。日本制造业之所以能够帮助日本从去泡沫的过程中扛过来,与日本企业之间的互帮互助的强链接关系分不开,与日本财团的企业群捆绑模式分不开。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/43932.html