敦煌石窟里看不到的美,被她们穿在了身上

他去莫高窟时也没能亲眼见到藻井,就把图片拿回来,一张一张贴在办公室的天花板上,一直看,一直看,看久了之后,突然脑海中电光火石般地闪现出一个想法。

作者 | 骆北

在接敦煌的案子之前,一款叫《第一届文物戏精大会》的H5刷屏了,王彦铠和他的团队看了之后眼前一亮,觉得非常有趣,后来一听腾讯要和敦煌合作新文创,就把抖音做的这个H5创意当成了假想敌。

让他没想到的是,敦煌博物馆千叮咛万嘱咐,一定不能做成这个样子,这不是外界对博物馆“该有的印象”。

一方面要把敦煌介绍给消费者,尤其是年轻人,另外一方面也要拿捏好分寸,不能过度娱乐化,这一下子难住了闯荡广告江湖二十年,人称“铠爷”的腾讯市场与公关部执行创意总监王彦铠。

“干了二十多年,终于从乙方转到了甲方,原来甲方上面还有甲方。”王彦铠说。

但他当时不知道,腾讯要做新文创,敦煌只是个开头,等待他们的还有无数“惹不起”的甲方。

从藻井到丝巾,把敦煌穿在身上

“克制”,这是敦煌传达给腾讯的文创理念,创新是必要的,用数字和科技把传统文化中的美发掘出来,但不能过度创新,丧失了一种文化的基本内核,这个“分寸”是很难把控的。

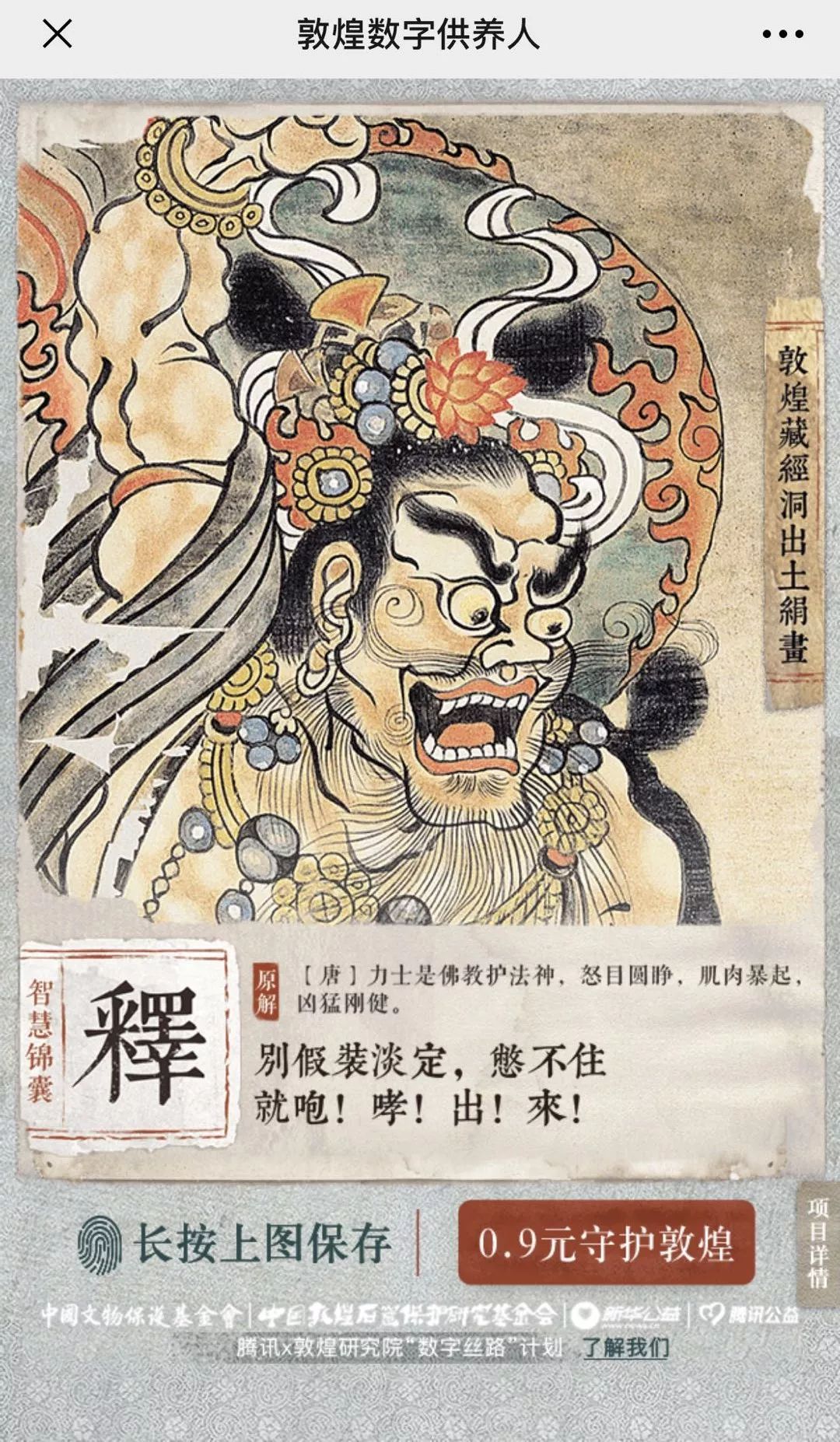

腾讯和敦煌研究院共同发起“数字丝路”计划,用户打开一个H5页面可以得到一个专属锦囊,遇见与自己有缘的敦煌之美,并用“供养人”的身份为敦煌文化保护和发扬贡献一份力。

可这份“缘分”该如何呈现,王彦铠苦思冥想,他和团队做了一些尝试,但时不时就会被敦煌那边的老师给否决掉,态度严苛,不行就是不行,即便有些可能年轻人会非常喜欢。

图片来源:骆北 截图

“这些节选自敦煌壁画的图都会配一个字,说的其实是敦煌石窟的典故,我们把这些典故翻译成现代语言,给一个新解,这些新解是我们自己去想,每个字都想了很多个版本,比如这个‘释’字,其实就是放下的意思,我们在那里写‘要你放下不是心头的压力,而是鸡排和可乐’,大家都很喜欢,但敦煌老师不同意,说‘这些佛都是吃素的,你这太不合适了’,我们只能删掉。”王彦铠说。

虽然合作遇到很多坎坷,但也有让王彦铠自豪的案例,就是《敦煌诗巾》,这是一款可以让用户可以自己选择“九色鹿”“三兔共耳”“反弹琵琶”等敦煌壁画元素DIY自己喜欢的丝巾,并下单购买,助力敦煌文物保护的小程序。

长达千百年的风沙侵蚀和人为破坏,敦煌很多壁画都逐渐消失不见,但是唯一保存良好的就是藻井,即石窟内呈穹窿状的天花,因为位置较高,破坏程度小,但很可惜,出于保护需要,莫高窟现在是不能打灯光的,游客基本看不到石窟顶上的藻井,无法欣赏到如此绚丽的图案。

《三兔莲花飞天藻井图》 来源:百度百科

王彦铠就在想怎么能用数字化的方式呈现出来,他去莫高窟时也没能亲眼见到藻井,就把图片拿回来,一张一张贴在办公室的天花板上,一直看,一直看,看久了之后,突然脑海中电光火石般地闪现出一个想法,这些藻井还挺像一条丝巾,或是一条地毯的。

“那我们就来搞丝巾好了。”

活动推出后,很多人都来自己设计图案,然后定制出来,在社交媒体上产生了裂变,王彦铠还设想,以后能不能把丝巾作为一个二维码入口,扫码就可以到达敦煌数字博物馆,参观敦煌1600年历史的灿烂文化,或者实现高自由度和还原度的个人定制,成为智慧零售的一部分。

兼容文化属性、公益属性和商业属性,这是新文创的价值所在,故宫搞文创年收入十数亿,让几百年的古老文物焕发活力,捧红了一大批自有IP,有此先例在前,腾讯也想在新文创上做得更有意思一点。

把云南搞成一个IP

上周在昆明举办的腾讯全球数字生态大会上,万众期待的小马哥并没有出现,而在隔壁的云南国际智慧旅游大会,他真身显露,说要与云南一起搞个大事情,把云南打造成一个IP,探索文旅新模式。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/62047.html