人造肉会不会永远只在股市卖?

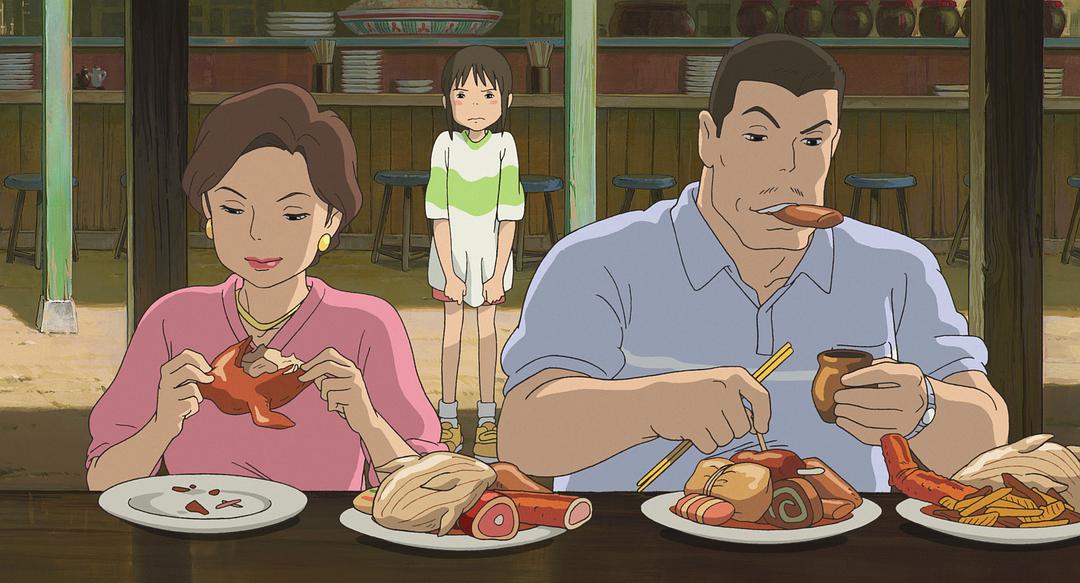

图片来源于电影《千与千寻》

文|脑极体

今年五一期间,伴随着“人造肉第一股”beyond meat挂牌当日暴涨163%的一声惊雷,人造肉概念股一炮而红。更令人兴奋的是,beyond meat并没有止于一日之“疯”,接下里的几天依然逆市上扬,成为低迷股市中那只最亮的崽。截至发稿,其股价相较25美元的发行价,已经上涨了接近516%。

紧接着,这支美股的风暴迅速来到了A股,并搅动了巨大的旋涡。最疯狂的6月11日,32只人造肉概念股有多只出现涨停,下跌的仅有一只。甚至很多大豆板块的公司也占了一把人造肉概念的光,跟着涨了一波,害的公司老总们赶紧发通告:我们是正经的豆制品公司,不做人造肉……

截至今天,热度依然持续,A股人造肉板块龙头股已经有四只逼近涨停。

从五一到现在已经接近两个月,再看beyond meat背后的投资者比尔盖茨、小李子还有美国泰森食品、可口可乐CFO、TwitterCFO,以及beyond meat的对手Impossible Foods的投资者李嘉诚等,也就不难理解投资者们为何对人造肉概念股趋之若鹜。

那么,大佬纷纷跟进、股票上扬,人造肉是否会就此跑步进入市场?又是否意味着人造肉产业即将成为下一个投资风口呢?

我们认为,人造肉从股市到餐桌的距离,中间可能还差一万个beyond meat。

把大豆做成肉,我们的地可能不太够

可能提到人造肉,很多人都像笔者一样立刻就陷入了对儿时简单美味的回味:每到秋天,家里人就会带着收获的大豆,去固定的人造肉加工作坊轧人造肉,有长条状、有鸡翅装,可炒可拌、营养丰富、美味可口……

其实,这也是目前最普遍的人造肉,也即我们中国人吃的“素肉”,是用大豆或者豌豆蛋白质制造的。虽然有一点点肉的形状,但与真肉的最大区别就是纤维密度低、口感比较松软,不似真肉那般纤维细密、耐嚼,本质上仍然是豆制品。在更多的情况下,这种人造肉只是我们的一种心理认可。在餐桌上,它终究无法改变自己“素菜”的地位。

那么,是不是只要把密度控制好,就可以做出更逼真的豆制品蛋白人造肉呢?从理论上来说,这似乎说得通,并且也有一些往这个方向进行探索的公司和研究机构。但其面临的一个直接问题:需要消耗大量豆制品才能换来少量高密度人造肉。

随之而产生的,就是两个新问题。

第一,生产豆制品人造肉的成本真的比饲养动物低吗?

把一只幼崽养到250斤的成年猪的成本大概在2000元左右(包括防疫、饲料、人工等),按目前9元的出栏价,每头可赚250元左右;而一亩地大概产出200公斤黄豆,大概总收入800元左右,成本接近300元(种子、化肥、农药等)……等等,我为什么要种大豆不养猪?

其实从种大豆和养猪的经济效益比上来说,种黄豆就已经输了。更何况还要对大豆进行压榨、再进行加工压缩,到最后的成品,其中还要加上工时费等相关费用。想要吃到豆制品人造肉,成本也不会低;如果想要像猪肉那样大量供应甚至取代猪肉……对不起,先看看我国18亿亩地上的水稻、小麦、玉米、花生、红薯、芝麻……它们答不答应吧。

所以,无论是从单位产出的收益上,还是我国面临的客观耕地的现实上,生产豆制品人造肉相较直接养猪而言,是一个极为缺乏性价比的事情。

第二,技术解决方案在短期内会出现吗?

第一个问题如果想要得到妥善解决,很明显就需要依靠技术手段,在黄豆加工环节做点文章。即在总量有限的情况下,通过某种技术手段来实现既不增加大豆用量,又能实现人造的肉的“紧致”口感。很遗憾的是,我们目前所见到的更多的是在人造肉的色、形、味等方面做文章,能够打破这种类似于“能量守恒”的公司和技术手段,至少短期内恐怕有点悬。

从这个角度来说,想彻底改造“素肉”以令其达到“真肉”的口感,似乎有点遥远。

那么,另一种“人造肉”方案又如何呢?

干细胞人造肉才是幕后推手

其实,引起这次人造肉概念股飙升的主要推动力量,极有可能和“干细胞人造肉”有关。

干细胞人造肉是这样的一种肉:利用动物的干细胞,用糖、氨基酸、油脂、矿物质等多种营养物质来喂养干细胞,让其不断长大,最终形成“细胞肉”。理论上,这种肉完全可以摆脱饲养和屠宰动物的传统生产方式,实现没有血的肉类规模化生产。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/66897.html