解密华为鸿蒙系统两大核心技术!凭什么赢过安卓?

操作系统是软件行业的核心。PC 时代,微软一家独大,是最大赢家。而到了移动互联网时代,安卓和苹果占据了手机操作系统市场,形成了双寡头格局。近期,华为加快推出了自主研发的操作系统“鸿蒙”,该系统一经推出,就挑动着全国人的神经。

一、鸿蒙系统两大技术优势

从目前已知信息,华为鸿蒙系统有两个核心技术优势,分别是微内核和方舟编译器。

1、微内核

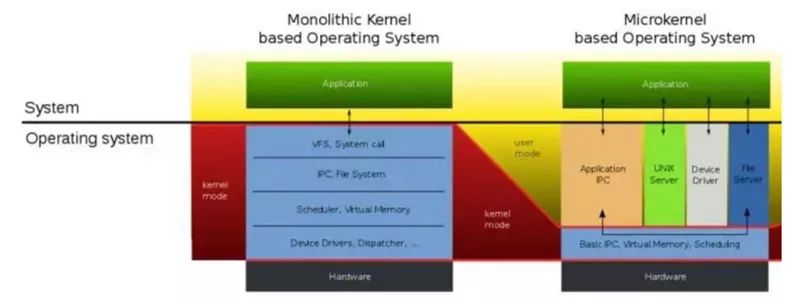

要理解微内核,首先要明确什么是宏内核,宏内核是把所有系统服务都放到内核里,包括文件系统、设备驱动等。安卓系统就是宏内核。

▲宏内核和微内核系统的技术架构差异

但宏内核有着无法调和的矛盾,那就是随着操作系统越来越复杂,内核里面的东西也越来越多。这样会产生以下两个问题:

首先,操心系统代码量庞大,漏洞无法避免。以 linux2.6 内核为例,它有着超过 1100 万行代码,其中的潜在漏洞可想而知。

其次,大量服务、硬件驱动都在内核中,导致操作系统可扩展性差。由于所有系统服务都在宏内核系统中,要适应不同的硬件需要修改许多系统服务。这导致宏内核系统的适配性很差,尤其是在硬件规格差异极大的物联网终端上。

于是,微内核应运而生,其核心思想是简化内核,使内核成为一个只提供最基础的系统服务的东西,其他统统都放在内核之外。比如内核中只保留多进程调度、多进程通信(IPC)等服务。其他系统服务例如文件系统、POSIX 服务、网络协议栈甚至外设驱动都放在了用户态中来实现。

华为鸿蒙系统采用的是微内核。相比于宏内核,微内核带来了以下五个优势:1)、高安全性。2)、高可靠。3)、高扩展性。4)、高可维护性。5)、支持分布式计算。

2、方舟编译器

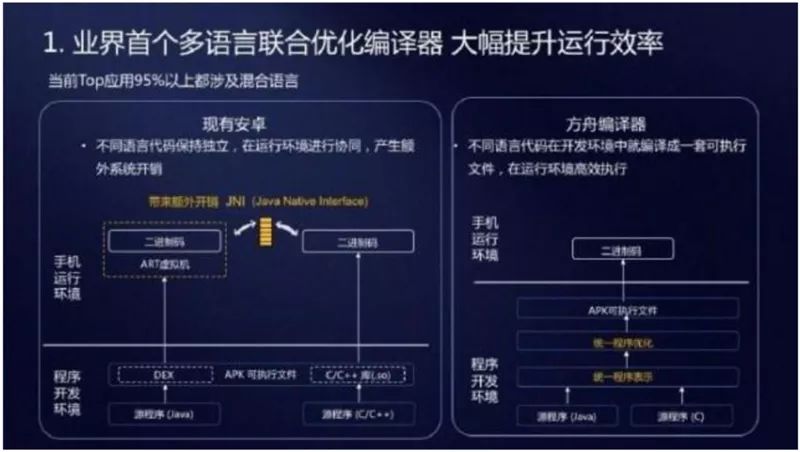

当前安卓平台的绝大多数应用是使用 Java 语言写的,但CPU 只能理解汇编指令,因此需要一个虚拟机(Virtual Machine,简称 VM)来把Java 高级语言转换成机器能懂的语言。但是,VM 的存在会导致程序运行变慢甚至卡顿。

华为编译器最大的优势在于,它绕过了 VM。换句话说,通过方舟编译器,开发者的应用在下载之前就已经转化成为机器可以识别的代码,因而可以在手机上快速安装、启动和运行,而无需再经过 VM 的编译——某种程度上,方舟编译器是将编译过程提前到应用开发阶段,从而大幅度减少了智能手机和操作系统的运行负担。

▲现有安卓和方舟编译器的差异

按照华为方面的说法,采用方舟编译器之后,提升效果如下:EMUI 9.1 仅仅对系统组件 System Server应用了方舟编译器之后,系统流畅速度提升了 24%,系统响应速度提升了 44%;第三方应用的操作流畅度提升了 60%。

总之,方舟编译器的价值是提升了为安卓系统编写的 Java 代码的运行效率。

二、如何战胜安卓

华为的鸿蒙系统比现有安卓系统具有一定的技术优势。然而,操作系统最重要的是整个生态系统的搭建,这需要大量第三方软件厂商、开发者和用户的彼此互动才行。

因此,华为鸿蒙系统如何依托技术优势搭建起战胜安卓的生态体系呢?对此,可以从操作系统的历史发展中寻找借鉴之处。

1、IBM 和微软的操作系统之争:OS/2 的失败

1981 年,IBM 发布了 PC 机,并开放了整个软硬件架构。那时, IBM 是事实上的 PC 机行业标准。

然而,IBM 最大的败笔是操作系统外包给微软等公司去做。微软逐渐在操作系统之争中胜出,成为几乎所有 IBM 兼容机的操作系统提供者。

后来,IBM 逐步意识到微软的威胁,希望能够收回对操作系统的控制权。当时的 IBM 是PC 机行业标准的制定者。有众多的软件厂商愿意追随它,在新推出的操作系统上编写软件。当时看起来,IBM 有很大希望能够拿下操作系统的控制权。

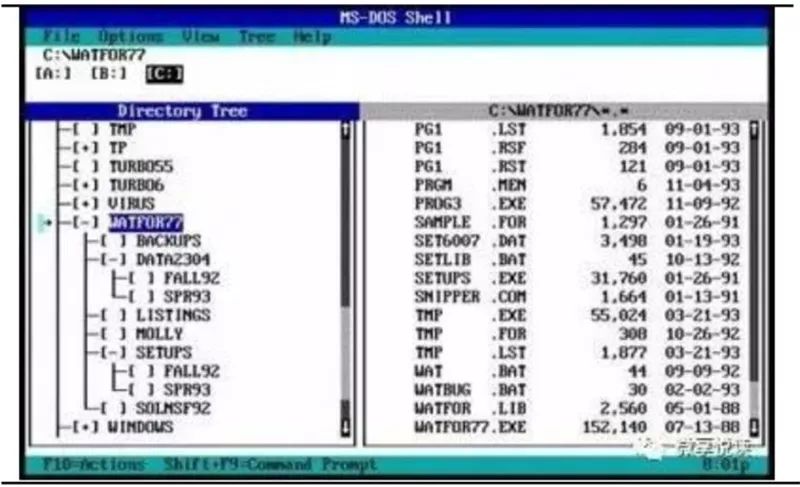

除此之外,IBM 的新操作系统还有一项微软没有的杀手锏:图形用户界面(GUI)。微软的操作系统 MS-DOS采用输入指令方式操作,复杂难用。1984 年,苹果率先推出了GUI操作系统,受到了用户的热捧。如果能够抓住机会推出用户都喜欢的GUI操作系统,将带给了 IBM 一个超越的机会。

▲MS-DOS3.0 操作系统

▲采用图形用户界面的 OS/2 Warp4.0

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/70300.html