当一款产品“被下架”

文|互联网指北(ID:hlwzhibei)

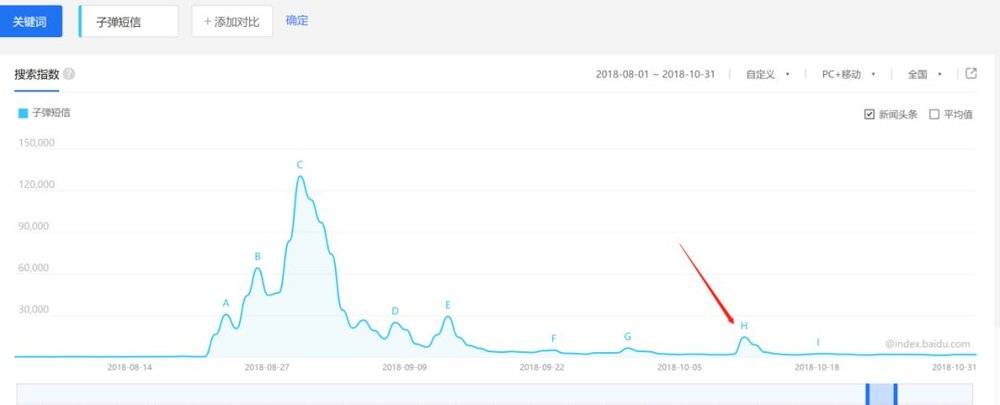

2018年10月9日,苹果App Store应用商店下架了“子弹短信”。当时,这可是条大新闻。

因为人们记得就在之前,罗永浩才刚刚宣布子弹短信完成了第一轮1.5亿元的融资。外加“6天内51家VC、7家科技巨头的战略投资部”,“这才见了不到十分之一”等描述,子弹短信俨然一副未来巨星的模样。

再往前推,子弹短信还曾经短暂地上过App Store排行榜总榜第1名,人气高到苹果官方怀疑子弹短信存在“疑似刷榜行为”并开启自动验证机制,逼得天生骄傲的罗老师不得不微博求助,寻求“苹果中国的软件商店管理部门”联系方式。

于是这边媒体报道一出,那边舆论瞬间就炸:潜力新秀被打压,是不是某些行业巨头在刻意打压?还是说充满愤青情怀的罗老师,是不是在产品里埋了某些“不可描述”的彩蛋,最终触碰了什么底线?

当然具体这些阴谋论显然不可考,后来锤科方面也给出了一个“没处理好图片版权”的官方解释,但有一点是可以肯定的:子弹短信融资实际上都是8月份的事了,老罗口中的“令人发指”归根结底也只是百万级的用户激活量(上线到9月6日激活用户为700多万)。

换句话说,当时的子弹短信实际上已经快凉了(以至于人们的印象都停留在两个月前),而如果不是这次及时的“下架”,子弹短信大概率很难将舆论热度延续到2018年10月。

可同样是“下架”,网易云音乐就没有那么“幸运”了。

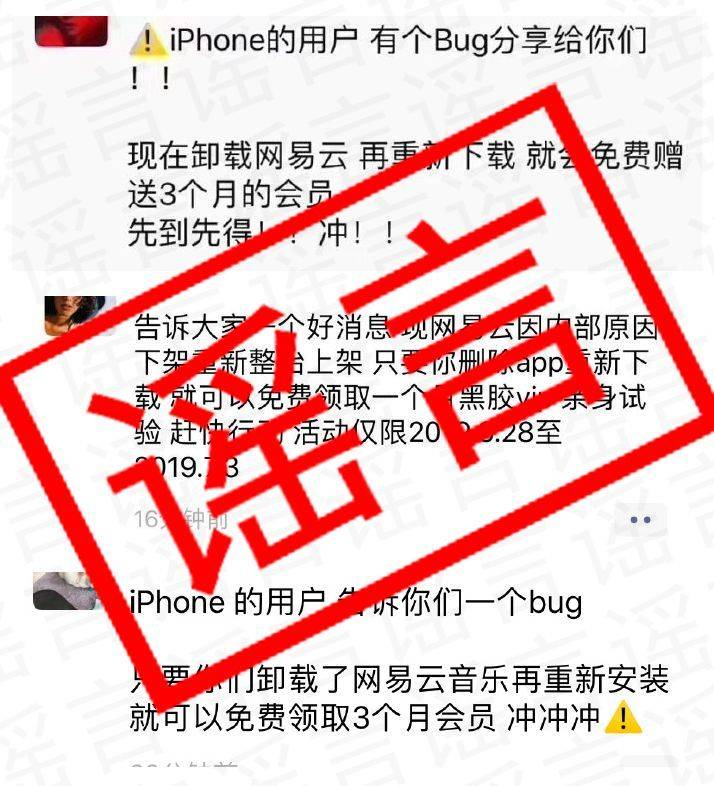

2019年6月29日,随着网易云音乐、soul、喜马拉雅、荔枝在内的众多音频软件在各大应用商店下架1个月,各种传言开始大范围出现,如“卸载重装网易云音乐得会员”“网易云音乐擅自删除用户本地文件”“网易云音乐已死”等等。

这些传言“巧妙”地利用了人们获利的心理、或愤怒与担忧的情绪,“诱导”用户卸载网易云音乐。当然,下架期间,卸载也就意味着无法重新安装。

虽然网易云音乐方面很快对上述谣言进行了官方辟谣,并指这是“有组织、有计划的网络黑恶行为”,但在社交网络的传播规律下,负面传闻带来的影响显然很难在短时间内消除。比如肉眼可见的是,在官方辟谣之前,不少行业媒体以及自媒体作者们就已经基于谣言观点进行了相关的报道和评论。

也就是说在某些语境下,“下架”也能够成为一款产品生死存亡的关键,能独立推动一场严重危机的产生——而这样的反差就很微妙了:

当“下架”开始频繁脱离原意、以各种全新姿态出现在大众语境中,推动“下架”语义延展的背后成因,显然也将成为行业必须要回答好的一道重要课题。尤其是在行业想要健康发展的前提下,越来越多的负面影响,让行业对于“下架”问题的解决变得更加迫切。

或者再具象化描述,下架对于一款产品或者一家公司来说到底意味着什么?“下架”为什么能够衍生出这么多复杂的职能?

“下架”的定义和原因

“下架”是个标准的市场交易术语,原意是商家将商品从货架上撤出,不再进行售卖。后来随着商品售卖形式的多样和商品种类的丰富,“下架”也随之引申为一切“不再进行商品/服务售卖”的行为,例如电影院不再上映某部电影,我们就可以说“院线下架了某部电影”。

具体到上面所提到的子弹短信、网易云音乐的下架,最完整的表述应该是“应用商店在一定时间内不再提供子弹短信、网易云音乐的软件下载服务”。

这里需要注意的是,无论语义如何引申,“下架”总归是一个主谓宾短语(即谁或某处下架了某物),并不是某人或某物单独完成的行为。

也就是说“下架”归根结底仅仅代表着应用商店在一定时间不再提供某款软件的下载服务,而并不代表着产品团队解散或者关停服务了。而许多基于“下架”引发的争议,也往往来自于这样的理解混淆,最典型的例子就出现在今年3月24日。

当时#虎扑App下架#登上了微博热搜榜,人们发现各大应用商店下架都搜索不到这款产品——结合不久之前由蔡徐坤、吴亦凡所引发的各种争议、以及虎扑App的微博官方账号“同步”清空内容的事实,社交网络上很快就展开了主题鲜明的讨论:

虎扑是不是凉了,以及虎扑为什么凉了。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/70616.html