互联网“陪审团”简史:从阿里大众评审到知乎仲裁官

图片来源@视觉中国

文|唆麻

由西德尼·鲁米特在 1957 年推出的《十二怒汉》可能是在电影史上被翻拍最多的影片。在一个密闭空间中,十二个男人组成的陪审团展开了激烈交锋,只为决定一条生命是否应该终结。

疾风暴雨的情节推进,以及万能公式般的叙事模式,使得各国导演都热衷于将其套在本国社会问题上重新演绎。

尽管因为大陆法系没有陪审团制度,国内主创将翻拍的《十二公民》故事设定为十二个法学院学生家长模拟审案以决定子女成绩,但最终成片却是相当精彩。

现实社会的制度并无高下之分,取决于哪一个更符合国情。但在互联网世界中,“陪审团”却已经逐渐兴起成为一股潮流。包括微信、知乎、百家号、闲鱼、相互宝……等产品都先后上线了类似“陪审团”的机制。

这一波“陪审团浪潮”究竟是如何兴起,背后又藏着怎样的考量?

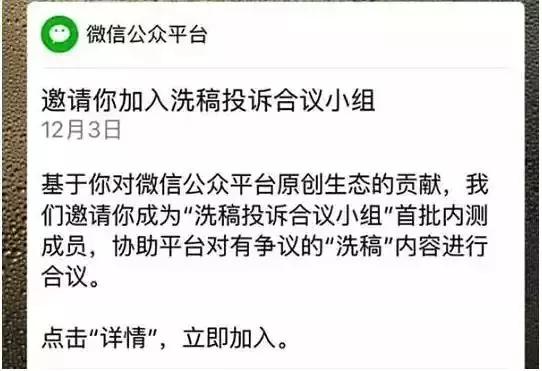

去年 12 月 3 日,微信公众平台宣布针对“洗稿”问题试运行洗稿投诉合议机制。百度今年 4 月公布的 2019 年 Q1内容信息整治报告显示,百度共封禁账号近 4.1 万个,其中抄袭侵权账号 700 个,低俗账号4800个,因抄袭洗稿而被操作下线的文章共 6168 篇。

宣告巨头开始以“陪审团”机制打击“洗稿”,而在这之前行业已经过多轮论战。

并不像“抄袭”被大众所熟知,“洗稿”这一概念更多局限于内容行业内部。相对于“抄袭”更偏向于原封不动地搬运,洗稿则即通过在原文基础上增删字词、调整语序、更换表达方式等方式骗过机器检测,实现所谓的“伪原创”。

尽管我们曾以一篇《内容红利下的“做号江湖”:一天20篇、每篇5分钟、月入5万……》报道过最“低级”的“洗稿”:众多“做号党”为了骗取平台补贴,从贴吧、微博、微信、门户里扒拉出300-500字,修改,再加上自己的“修饰”和“想象”,然后贴上三张图,取一个标题,发布;整个过程不超过 10 分钟,以近乎流水线的方式做到每天生产 20 篇水文。

除了骗补贴的做号党,“铺稿”也已经成为常见手法。

其实,这一定程度上和算法分发本质有关,为了保证内容被目标消费者刷新到,大量内容进行“铺稿”已经成为目前内容行业的普遍现象。

比如熟悉媒介工作的朋友,一定知道“发1+4”这句“黑话”代表什么意思。即:

内容发布五个内容平台,1代表今日头条,4代表其他四个平台

尤其在目前将内容作为流量入口成为共识,内容 feed 流已经成为绝大多数产品标配。“1+X”的这个“X”,越来越成为不少自媒体、KOL 的“议价能力”,背后反映的是平台间的内容同质化。

抛开几乎没有原创的“低端洗稿”不谈,“洗稿”更引发了关于内容行业关于“原创尺度”的争议。

早在 2016 年 ,程序员KOL 霍矩便表示个人号“歪理邪说”前一年 10 月被差评“洗稿”的案件,但最终被驳回诉讼请求。但在之后,Keso、三表、品玩、长庚科技为首的一批大号要么声援好友,要么在线维权,使得“差评洗稿”这一事件引起全网关注。

尽管法律层面尚无定论,但刚给差评投出 3000 万的腾讯TOPIC基金,随后便响应了 Pony 的一条深夜朋友圈,为这次投资定了性:

“原为效率而下放一些小额投资权给业务部门。目前看业务团队并没有做好尽责调查,我们会负责任解决好”。

某种程度上,洗稿更触及了严肃报道在当今传播环境下的生存问题。

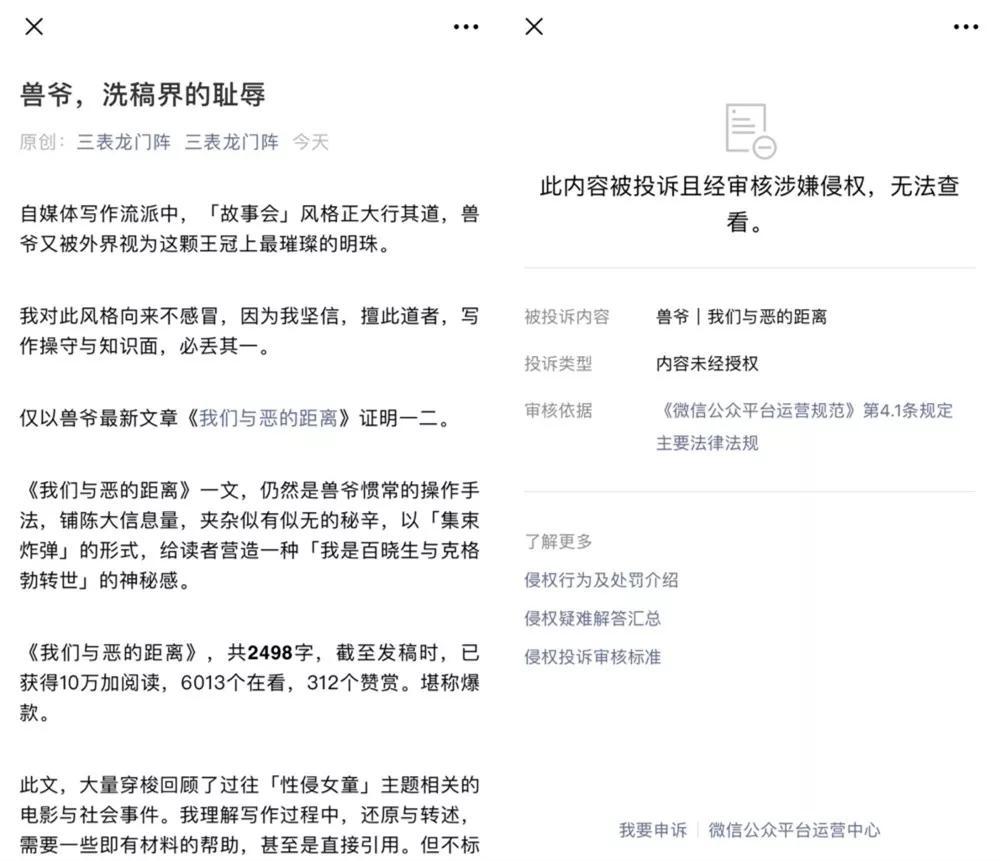

比如,来自兽楼处的那篇《疫苗之王》很大程度上推动了公众对于长生生物疫苗案的关注,但本质上也是一篇引用大量非独家素材炮制的报道;最近,三表龙门阵的点名《兽爷,洗稿界的耻辱》报道便推动了后者被微信官方定性为“涉嫌侵权”:

正如三表龙门阵提到“‘故事会’风格正大行其道”,这一类文章往往通过引用大量资料加以故事化演绎,呈现戏剧冲突效果。

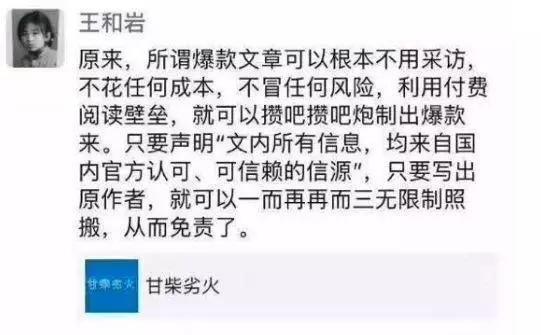

比如来自呦呦鹿鸣的那篇《甘柴劣火》透过官员落马事件描写了甘肃武威当地媒体与地方官场的你来我往。其引用的大量材料中便有来自财新记者王和岩的独家采访,随后便遭到了后者抵制:

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/71141.html