马斯克的“大脑改造计划”,还需要点亮哪些技能树?

硅谷钢铁侠的倾情安利,让脑机接口成了一个火到烫耳的热词。

7月17日旧金山的一场公开活动中,马斯克投资的神经科学公司Neuralink公布了最新的脑机接口装置。“无损植入”“装备完整”“成功应用”,是被重点强调的特殊之处。

一时间全网都在喊《黑客帝国》来了,话题更是一度延伸到了科技伦理、人机共生等哲学层面。不过不出所料,很快就有专业人士出来打脸,认为产品远没有达到可应用的预期。别问,问就是“画饼”。

必须承认,马斯克是一个非常善于打破次元壁、将科幻搬进现实的公关天才。可惜现实与科幻作品最大的区别就是,艺术可以尽情放飞脑洞,但技术想要从0变成100,中间的1到99都是无法省略的步骤。尤其脑机接口这样牵涉甚广的交叉学科,更不会跳过打怪升级的过程直接一步封神。

这也是为什么,马斯克为我们描绘了一个人机共生的震撼未来,却又很难具象与明确。那么,马斯克的成果与真实的脑科学之间,究竟是以何种关系共生的?脑机接口未来又将以怎样的路线图演进?

脑机接口的“马斯克形态”:科学还是玄学?

事故后只剩下大脑,也能操控机械骨骼;用脑神经指挥机甲与敌人搏斗;甚至将大脑中的意识提取并转移,实现另一种概念上的永生……

乍一听,你可能会觉得自己走错了片场——“这也太玄乎了吧!”,而这正是马斯克与Neuralink公司为人类安排的未来。

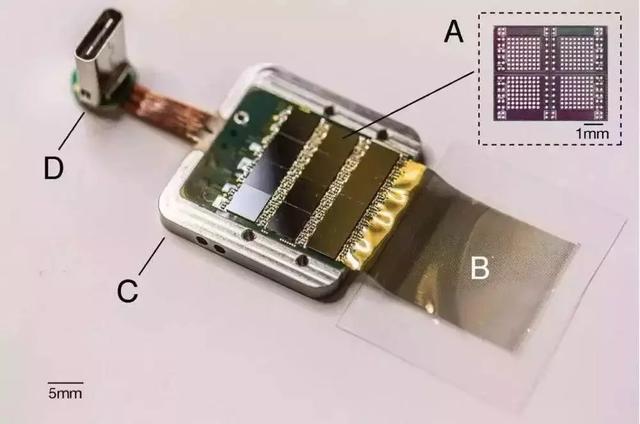

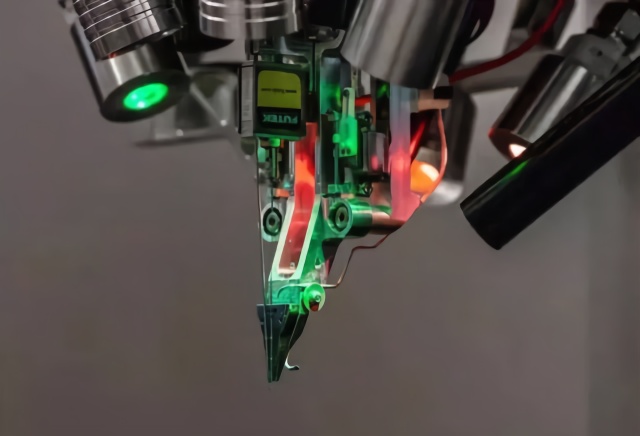

按照马斯克的规划,他们打造的脑机连接设备,包含了为脑机接口系统特质的柔性电线、类似缝纫机的穿线机器人,以及读取大脑信号的电子芯片,安装完成后,可以通过USB连接大脑,并用iPhone进行控制。往近了说能帮助一些脑损伤患者(例如中风、癌症或者先天障碍)提升生活质量;长远目标则是让所有人实现移动、视觉、语言交流等运动的“脑部操作”。

针对前一目标,我们已经看到了不少实际的应用案例。比如利用神经脉冲恢复听觉的人工耳蜗;帮助13 名瘫痪者控制肢体的BrainGate 系统;Facebook靠脑输出的语音文本界面……但如果设定一个高可靠、规模化的执行标准,“马斯克形态”的脑机接口,似乎只能呆在实验室里,或者科幻小说中。

首先要知道,理想中的脑机接口都是如何实现的?

简单来说,就是通过设备刺激脑部神经元,捕捉相应的感知信号,对其进行读取和记录,进而转换成指令发送给外部设备,比如机械臂、电子屏幕甚至物联网装置。

所以脑机接口技术的核心突破点,就在于三个关键指标:

1. 脑

检测到脑部活动并不难,核磁共振、脑电图等都可以检测到大规模神经元的运动表现。但想要通过人力对大脑进行结构重建和功能模拟,需要完整的脑部路线图来确保人工指令的精准触发与送达。但以目前的脑认知水平,基于自发脑电的任务识别率只有80%,诱发脑电的控制精度同样也达不到使用要求。也难怪马斯克和Neuralink谈到自家设备时,究竟能做什么,刺激哪些部位,怎么实现的,一律含糊其词了。

2. 机

脑机接口设备采集到的脑电信号之后,最关键的一步就是对其进行处理,转换成机器语言被电脑接收,进而达到辅助人类的目标。但脑机接口的通信速率还比较低,而且不可避免地会遇到环境干扰。由于需要在PC平台上处理信息,所以目前BCI产品的便携性也很差。

举个例子,目前基于视觉信号诱发的BCI通信速率最高,但也只有60-100bit/min。像是通过跟踪电脑屏幕上虚拟键盘的视觉信号,来显示对应的文字,以目前的技术只能做到每分钟输出10个单词,还必须精神高度集中。这样的信息转换效率,说一句话、递一杯水都累个半死,远远达不到正常交流、操控自如的水平。

3. 接口

生物相容性,是脑机接口的先决条件。而目前的技术解决方案都有不少问题,非植入设备对脑电波信号的捕捉极其不稳定,无法实现准确读取和控制。而植入设备,要么采用硬金属或半导体,很容易引起人体的排异反应;要么则是Neuralink所采用的超细聚合物管线,硬度不足,需要靠“缝纫机”机器人把它“编织”进大脑,这种介入是否会导致神经胶质增生的组织损伤,马斯克并没有拿出足够有说服力的证明。

这三点限制反映了脑机接口的先天难题:无法真正复制大脑神经云的工作原理及运动细节,现有电子技术无法处理高清脑信号,工业体系无法实现安全无创随取随用的移植,使得脑机接口虽然看上去很酷,却始终只能在应用的边缘徘徊。

如果我们将脑机智能看做是一个蕴藏着巨大财富的技术世界,如今的马斯克就像是拿到了一张局部高糊地图,就呼吁大家上车跟他一起去寻宝……

相比“脑部改造”,更重要的是脑认知与脑模拟“两开花”

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/71697.html