致80年代:那首歌,那段青春,那台录音机

轻轻敲醒沉睡的心灵,慢慢张开你的眼睛。看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。春风不解风情,吹动少年的心。让昨日脸上的泪痕,随记忆风干了。

——罗大佑《明天会更好》

撰文| 崔凯

责编| 王冠丽

上个世纪80年代,中国开启家电时代,录音机“飞入寻常百姓家”,与电视、电冰箱、洗衣机并称“四大件”,不仅丰富了人们的生活,也给了大家选择音乐的权力。

录音机用独特的方式传播了港台音乐,孕育了大陆流行音乐;它也助力第一代留学生通过托福考试,走出国门。

喇叭裤、蛤蟆镜、拎着录音机招摇过市的“不良青年”不仅定格了一个时代的历史,更镌刻着一代人质朴、真实的记忆。

录音机+蛤蟆镜+喇叭裤=时尚

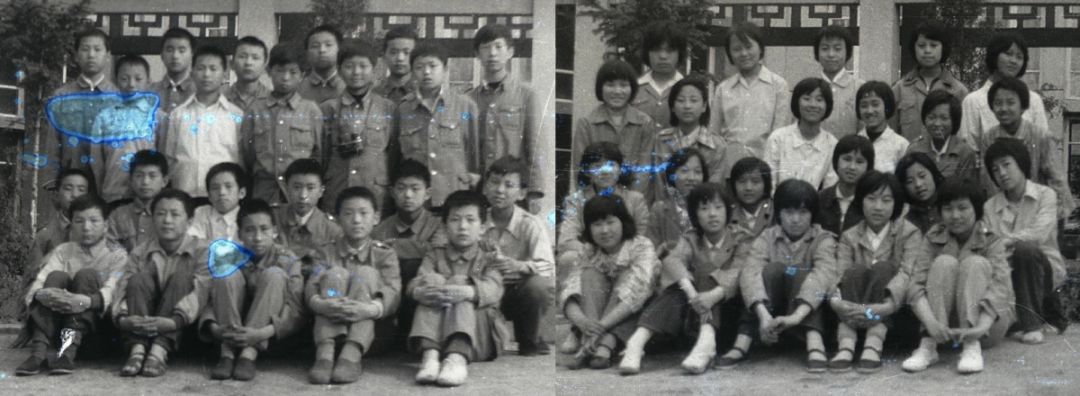

1980年的中国,80%的人口还生活在农村,普通工人的月工资只有几十块钱。很多家庭每日粗茶淡饭,孩子们身上还穿着打补丁的衣服。看看下面这张80年代初的初中生合影,青涩的面孔,懵懂的眼神,一成不变的日子就这样一天天过去。

1982年的某一天,有个同学说自己家里买了一台录音机——他老爸是单位里的领导,他是班里第一个骑上自行车的。我们到了来他家,他的两个哥哥正在摆弄录音机,于是我第一次听到了邓丽君的歌声。讪讪地站在旁边,看着“会唱歌”的录音机,听着柔软甜美的韵律,心里好生羡慕。几分钟后,他哥哥一句“小孩子别听这些”就把我们赶到了另一个房间里。回到家里,和父母念叨起录音机,觊觎之情溢于言表。

那时候,中日关系还是“一衣带水的邻邦”,日本电器如日中天,夏普、三洋和先锋牌录音机都是抢手货,一台要三五百元,国产录音机也要一两百元。不当家不知柴米贵,父母仍在反复盘算,青春期的孩子们已经急不可耐,冠冕堂皇的以学习外语为理由,向父母承诺努力学习,期末考试取得好成绩——其实那时候的考试根本就没有外语听力测试。

终于挨到上高中,同学家里买录音机的越来越多,父母给我买了一台三洋牌录音机——那是一台商店的样机,清仓打折,售价100元。把录音机抱回家,左瞧右看,爱不释手,晚上恨不得把录音机搂在被窝里,自是辗转反侧,一夜无眠。

80年代初,广播几乎是听音乐的唯一途径。播什么歌曲,电台说了算。你想听的歌曲,或者没有,或者不播。一朝录音机在手,从此以后年轻人听什么、录什么,我的音乐我做主。从这个意义上说,录音机的出现不仅丰富了人们的生活,也给了人们选择音乐的权力。

亿万家庭的录音机需求是一次巨大的商机。江苏有一家原来只能从事收音机装配的盐城无线电厂,抓住这个机会,在1982年研制出一款“燕舞”收录机。“燕舞燕舞,一曲歌来一片情!”这句脍炙人口的广告词很快在中国家喻户晓。“燕舞”发展成为全国最大的收录机生产基地,提货的大卡车在厂门口排起长龙。

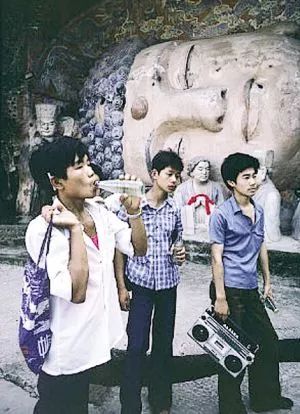

图片来源:重庆时报

这是一张1983年拍摄于重庆大足石刻的照片。三个年轻人,拎着沉甸甸的录音机,成为一道风景。我们可以想象,这一路上放着当时流行的欧美和港台音乐,中国从这个时代开始逐渐与世界同步,而他们就是当年的潮流引领者。

1980年,CCTV播出了第一部美国电视连续剧《大西洋底来的人》,每周一集,风靡一时。男一号迈克·哈里斯戴着帅气的太阳镜,穿着喇叭裤,形象俊逸。电视剧播出后,这一装束在大陆青年中迅速流行起来。手中再拎上一台四喇叭录音机,就是时尚青年的标配,回头率绝对100%。不过也有“掉链子”的时候:正当曲调高亢、美女侧目时,电力忽然不足,磁带拖音的效果如同外星怪兽在嘶吼。

今天,喇叭裤是年轻人常见的装束之一,当年却被视为惊世骇俗的“奇装异服”。80年代初,社会氛围乍暖还寒,社会思想依然保守僵化,满大街的衣着都是“国防绿”和“蓝蚂蚁”。躁动的年轻人早已厌倦了单调的服装款式,横空出世的喇叭裤低腰短裆,增高显瘦,裤脚宽大到像一把扫街的扫帚,走起路来很是“拉风”,就像是大声朗诵给时代的青春叛逆宣言。

然而时尚之路却很艰辛:每天早上都有老师站在校门口,检查是否有学生穿着奇装异服;有些家长训诫孩子说:“穿喇叭裤的人都不正经,若在街上碰到,赶紧躲到马路对面去”;甚至还有大妈大叔们拎着剪子站在街头,看到扫把一样的裤管,就咔嚓一剪刀下去……然而年轻人就是喜欢标新立异、勇立潮头,宁可被视为“痞子”和“流氓”,也要将喇叭裤进行到底。作为80年代中国的第一款时装,喇叭裤最终“逆风飞扬”,横扫神州大地。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/71700.html