人类为什么不再登月了?

虽然我们都知道今年是人类登月50周年(当然,同时也是互联网发明50周年),然而一个耐人寻味的数据是:人类的登月史只维持了短短三年(1969~1972)。此后连续47年,再无任何一位人类登上过月球。

这就导致了一种声音在全球广为流传:50年前的那个登月神话,那些诞生于媒体和互联网都不完善年代的国家级工程,是不是压根都是假的?

别笑,随着时间推移,这种质疑不仅未见消失,反而还愈演愈烈——1979年只有6%的美国人相信“阿波罗11号”飞船载人登月是骗局,到了1999年,相信“登月阴谋论”的美国人增加到了11%,2009年时这一数据上升到了22%。而最近的调查表明,10%的美国人,16%的英国人和20%的意大利人,都觉得50年前的那场登月不靠谱。如果你打开中国高知互联网用户比例最高的知乎,搜索“登月”,那么关联的词汇自动就会显示“骗局、造假、是真的吗”。而在豆瓣的“登月50年专题”中,用户们自发上传的内容中,也不乏大量质疑登月造假之声。

关于“登月阴谋论”相关的讨论早已汗牛充栋,常见的质疑和谣言也都早被驳斥不知多少遍(比如月球上的美国国旗被吹动等),然而这似乎并没有打消公众的广泛疑虑。

问题出在哪里?显然,大多数人是不可能具备足够知识储备和逻辑素养,更没时间去详细查证的,这是其一。更关键的是,权威科学机构或媒体们,此前很少从用户心理出发,沿着他们朴素的认知推断,去找到质疑发生的根源。而唯有解释清楚这些根源,才可能真正动摇公众的观点。

所谓朴素的认知推断,大致有以下三类——

一是“50年前技术那么落后,怎么可能把人送上天?”;

二是“你说能把人送上天,为什么1972年之后40多年来,再没人类登过月?”;

三是“登月肯定没什么价值,否则除了美国别的国家为什么不登月?”

本文将就这三个问题,逐个聊一聊。

为什么50年前的科技能把人送上月球

这是所有质疑的原点之一,正如美国的“国博杂志”《史密森尼》撰文所述——

“当约翰·肯尼迪总统在1961年宣布美国将要登月时,他正致力于让国家做一些根本无法做到的事情。我们缺乏工具或设备——火箭、发射台,太空服、计算机或微重力食物。而且我们甚至不知道我们需要什么,我们没有清单,世界上没有人有清单……为了让我们登上月球,必须解决一万个问题。”

然而事实上,情况远没有当时和后人想象的那样糟糕。1960年代的美国,已经拥有了足以将登月梦想变为现实的基础科技储备。

首先是运力,载人登月的基础,是能够把一百多吨重的宇航员、登月舱、生存补给、计算机等负载,送上近地轨道。这就要求必须有强力且稳定的巨型火箭。

幸运的是,NASA在1960年启用了马歇尔空间飞行中心,而这个中心的主任,就是德裔火箭专家冯·布劳恩——他在二战时设计出了著名的V2火箭,几乎是20世纪最出色的航天天才之一。

冯•布劳恩此前设计洲际导弹的经验,已经成功将人造卫星送上天。随后他又在此基础上,设计出了人类至今无法逾越的巨型火箭“土星5号”。这个高111米,总质量3000吨,能将118吨负载送入近地轨道的巨无霸,几乎以零失误率圆满保障了阿波罗系列的所有任务。相比之下,同时代苏联N1火箭的试射,则每次都以失误和事故收场。

1969年7月16日,阿波罗11号起飞 图:NASA

第二个决定阿波罗计划的关键技术,也恰好诞生于肯尼迪讲话的三年前——1958年,美国物理学家杰克·基尔比完成了一个名为芯片(集成电路)的雏形产品。这种当时还并不足够成熟的技术,却是50年后每个地球人如同空气与水般不可或缺的产品。

1962年时,麻省理工的工程师正式使用芯片技术改进太空计算机,让计算机运行速度提升了2.5倍,所占空间减少了40%。1965年时,摩尔定律被提出:每两年计算机芯片的能力增加一倍,即使成本在同时下降。

当时,计算机还是重达几百公斤充满整个房间的庞然大物。在15吨重的登月舱中,每减少一公斤质量,每降低一立方厘米体积,都是了不得的成就。芯片,让计算机进入天空成为可能。

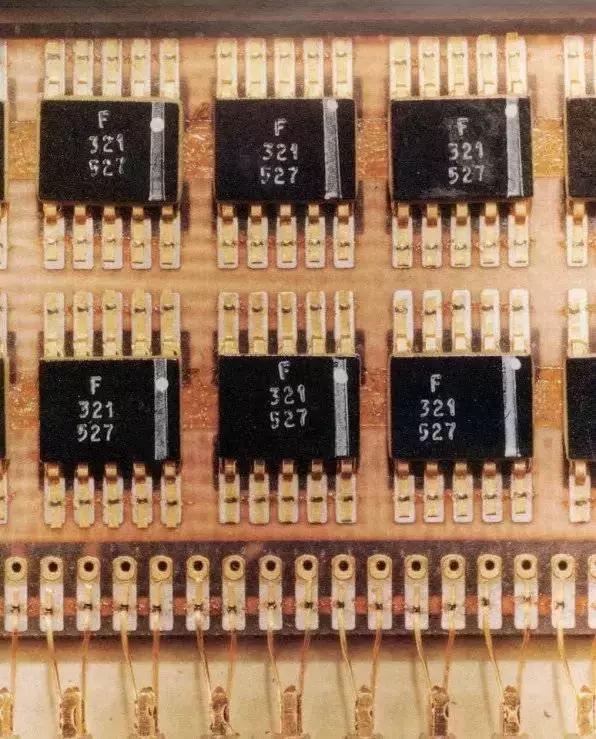

阿波罗号导航计算机的封装集成电路 图:NASA

如果说前两项技术拓展了可能性,打开了技术上限。那么第三项技术突破则是关键的“技术兜底”,保障了登月工程的可行性,夯实了整个系统的下限。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/72026.html